文:方鈺鈞

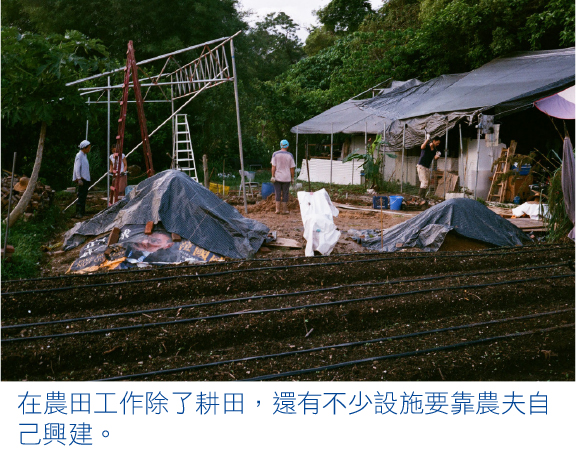

圖:受訪者提供

(本文由香港基督教協進會生態關懷事工 「人間學苑HEAcademy」提供)

「凡事都有定期,天下萬務都有定時。生有時,死有時。栽種有時,拔出所栽種的也有時」(傳三1-2)

「耶和華使泉源湧在山谷、流在山間⋯⋯他從樓閣中澆灌山嶺。因他作為的功效,地就豐足。他使草生長,給六畜喫。使菜蔬發長,供給人用。使人從地裏能得食物。」(詩一零四10,13-14)

「我栽種了,亞波羅澆灌了。惟有神叫他生長。可見栽種的算不得甚麼,澆灌的也算不得甚麼。只在那叫他生長的神。」(林前三6-7)

聖經中的許多故事埸景是在農業社會的脈絡下寫成的。「信二代」農夫簡學榮(Godwin)在香港中文大學崇基學院神學院完成神學課程,他形容「落田」成為他進深信仰的修練之旅,「就像真正來到聖經作者的語境,明白他們的比喻,他們所面對的問題。」從此,他看聖經時更立體,亦希望藉着田野帶領信徒經驗和進深信仰。

無知與反省

雖然務農三四年,Godwin自覺對「農夫」這稱呼受之有愧,認為叫作「打理農務工作員」更合適。他和家人一直住在城市,沒有從小受到家人影響要當農夫。若非要說受到甚麼啟蒙,就是高中至大學期間香港發生的社會大事讓他重新思考土地和家的關係。他在大學讀社會學,腦海中滿滿人文學科的思想。二零一六年他誤打誤撞加入「鄉土學社」,才驚覺原來香港還有農田,高度城市化的地方有人以另一種方式生活——一種源於土地,與土地息息相關的生活狀態。乘着二零一七年大學畢業,他在人生負擔最小的時候,選擇了務農,計畫為期一年。

一年以來,他不算辛苦,有些快樂,有些滿足,生活也夠糊口。可是他發現種植需要的視野是很長的,一年太短,「不知道看了甚麼。」是以,他繼續務農,轉眼三四年。農夫看着手中的一塊田,按着農田大小和水土環境,再決定種甚麼,心態與商人無異,都是「想盡快套現」。

務農一事很重複,無創意,按時候種合適的農作物,Godwin卻在其中感受到強大的生存意志。遇上問題,他虛心向老農夫請教,甚麼時候種甚麼、如何收菜、手勢有何要求,準則嚴緊,過老的菜不會賣給人。這位老農夫平日怕怕醜醜,只有提到務農,他才會侃侃而談,說得眉飛色舞:「我種菜為搵食,有田就種,不像你們搞咁多野。」是的,香港近年新冒起的一班年輕農夫,下田以外可能辦導賞團、工作坊,在網上尋找客源,也吸引傳媒眼球,反正與書本上殷勤的傳統農夫形像不太一樣。

務農,Godwin學的就是專業和操守。偏偏他又說:「耕種收成好與不好和技術沒太直接關係。有時收成好也可以是亂來。主要是幸運與否,天氣影響力更大。」他認為失收不等於技術差,務農最重要的不是技術,而是心態和自律。何時下田、該做甚麼其實無所謂,最重要是日復日自律地回到田間工作,和工商業的運作模式截然不同。

操練與更新

Godwin形容耕作可以是很「死板」的工作,若不怕悶,便可試試當農夫。但其後他又補充一句,「其他工作更悶,司機不悶嗎?踢球悶嗎?但就是有人能一直踢下去。」下田不是技術主導,而是講求解難能力,很少規矩和限制。有時幾開心,可以刺激創意,例如突然面對野豬時要就地取材,以膠板、鐵枝、樹枝阻止牠們進入田間。

意料之外,打風落雨時竟是Godwin最開心,因為不用下田可以休息。收成好與否對他沒有太大感覺。農夫不會打風當天才知道,他們預早一週便開始準備。香港八月初至中秋前多會打風。八月前會下大雨,夏天多種「挨得」的農作物。中秋會落新一批菜種,量不會太多,即使死了也可以重新再種。被雨水浸滿的農田總有一天會疏水,若水路不通,就是大環境如土地規劃、地盤工程影響,不是大自然和暴雨讓農田水浸,更多是人為工程。既然打風落雨每年均會重臨,何不做些甚麼去解決?這是預料之內的事,最好還是調節心態。反而野豬突襲、被人偷菜才難以預計。試過被偷去二十條蘿蔔,每條約三斤重,售六十元一斤,損失逾千元。難過是,只有懂種菜的人,才懂得在合適的時間去盜取屬於收成期的農作物。中醫朋友聽罷,開解他把偷竊也看成天災,希望能好過一點。

人在田間,無人幫手,只能面對自己,遇到事情只能逼自己調節心態。即使是性格急的人,面對按時生長的農產,不能預計的天災,永遠看似靜止的農田,也只能超越。抑或改變它,抑或改變自己,Godwin一直和農田、現實協商,然後繼續前行。面對大地,彷彿是操練的地方,學的東西比用的多,豐富了自身的基督信仰。田野無人,你的對手就是它,和田交手,讓他重新理解信仰。聖經的世界許多構成部分都是農業社會的環境下寫作,落田頭兩年感受最深,就像真正來到聖經作者的語境,明白他們的比喻,明白他們所面對的問題,自此看聖經時更立體。譬如聖經常提到牧羊人,大部分香港信徒都沒見過,只看過圖畫中拿着杖的牧羊人形像,這是很中東地區的寫照。不過,看過附近的牧羊人,先有領頭羊,羊跟着羊前行,牧羊人是行在最後。他見到的香港牧羊人,手執的是掃帚,羊行過馬路後,要幫牠們清理糞便。城市中的信徒多對大自然一竅不通,原來聖經的比喻不是如此理解,城市信徒不為意設下許多前設。想不到耕田時不經意地進深信仰。

Godwin試過一次返回田間,發現所有菜死了。那一刻他非常憤怒、不開心。他嘗試觀察自己為何如此,是正常的反應嗎?是代表甚麼?經常要獨自面對四下無人的田野,個人的真性情會顯露無遺:是反映自己特別燥?情緒高漲?有時會哭,有時腦海空白一片。處身阡陌之間,大多時十分安靜,很容易便成為叩問內心深處的媒介,落田變成靈修、默觀和冥想之旅。透過重複觀察,發問和質疑,一埸沒有觀眾的內心對答每日公演,有來有往。他曾經強烈渴想證明自己「好掂」,但這和生活有何關係?這幾年他不覺得自己有何成就,亦沒為自己訂下目標,農業生產也不是一級一級往上爬。這些在世人眼裏看似證明自身重要存在意義的東西,「原來並不重要」。

「你們看那天上的飛鳥,也不種,也不收,也不積蓄在倉裏、你們的天父尚且養活他.你們不比飛鳥貴重得多麼?你們那一個能用思慮,使壽數多加一刻呢?」(太六26-27)田間太多不能預計的事情,人的努力、背後的自我執着、慾望,不用太擔心,全屬上主的供應。看着一手打理的良田,「真係開心喇!」簡簡單單五個字,卻完完全全是內心而發的一瞬間。每天回到田間,他看着手所作的甚是美好,像是去了旅行。一整天大汗淋漓,席地而坐觀賞很美的日落,舒服寫意:「多謝土地,供應我們的飲食和生活。土地是信仰的根基,藉着它反省、聯繫信仰,它是一個埋身的老師。上主看見它的變化,也看見我的變化。」

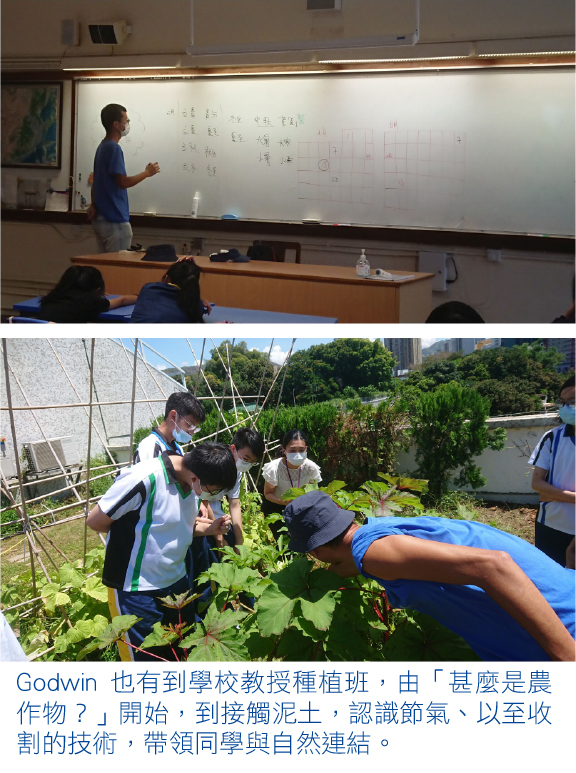

走進農田,不只是花草和蜜蜂,而是發現世界,走進自己未知的領域。數年過去,Godwin期望轉變崗位,趁着有時間和空間,體驗更多,試試新的事情。腦海中的初步構思,就是想透過農田做些和信仰有關的事,他希望落田時信仰的部分可以佔多一點,看看這方向能把自己帶到多遠的路。帶人落田和教育理念殊途同歸,同樣是與人對話。有感這兩年社會狀況和疫情爆發使人鬱結困苦無以名狀,人與人之間產生疏離。他希望直接帶人經驗田野。把田看為一種媒介讓人分享他們的故事,彼此對話和交流。

農業百科

幾年間與農田為伍,Godwin眼中的農夫是怎樣的呢?

自律:大多數時候,農夫要自己決定每天工作安排,無人管束,為自己的田負責,工作和產量的多與少,全靠自律。

死板:種植方法幾乎不會變,按時撒種,如在新年前三個月種蘿蔔,在清明時落薑,中秋後種多葉菜,菠菜要種60或70天。

寡言:在田間說話不多,不愛與人談天,否則會覺得被打擾其耕種節奏。愛閱讀

1. 我掙扎我成長(Spirituality of Struggle: Pathways to Growth)

作者:安德魯.梅斯 (Andrew Mayes)

譯者:李麗詩

出版社:基道

閱讀聖經時,信徒看見各色人物與上帝的掙扎:雅各與他的身分掙扎、路得與境況變遷掙扎、以利亞與壓力掙扎、馬利亞與使命掙扎等等。作者安德魯.梅斯(Andrew D.Mayes)參考了多位當代屬靈文學宗師的深層探討,在「掙扎的靈性」中提供鼓勵及盼望。我們的信仰生命,通過內心的掙扎,能夠幫助我們孕育成熟及具反省的信仰。

2. 對我而言神是甚麼?

作者:遠藤周作

譯者:林水福

出版社:立緒文化

宗教文學家遠藤周作的作品經常探討人性的掙扎與宗教的限制。他身為天主教徒,也曾懷疑過神,經歷信仰崩潰後重拾希望。他指出,真正的宗教是從提出「為何捨棄我?」開始──從懷疑沒有神也沒有佛的地方,思考真正的宗教。本書即是遠藤周作對信仰所作的人生印證,更進一步談到「如何閱讀聖經」,例如聖經中的耶穌形像、聖經的翻譯、舊約聖經的解讀、何謂奇蹟、「復活」的定義、聖經中的女性等。書中以訪談形式,使讀者能深入淺出了解他的信仰觀點。

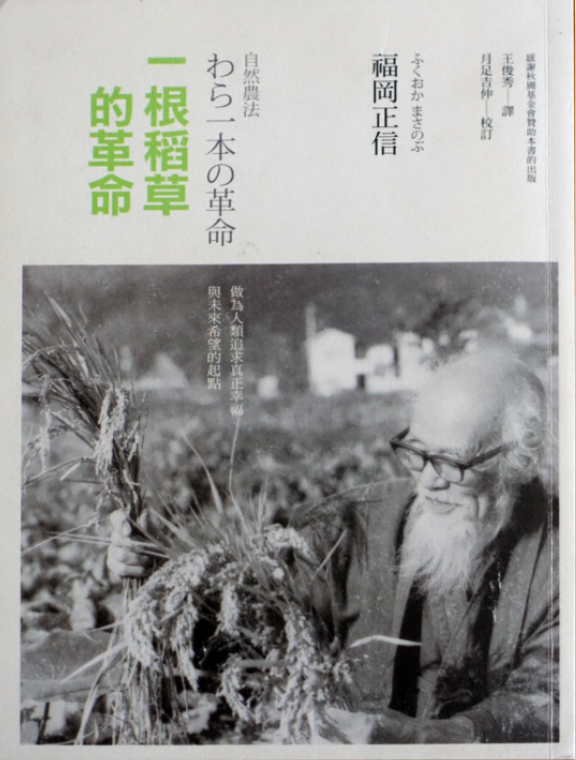

3. 一根稻草的革命

作者:福岡正信

譯者:王俊秀

出版社:綠色陣線協會

福岡正信是世界知名的「自然農法」創始人,他的農業哲學及對地球生命科學的思考,隨着他實踐行動以及如《一根稻草的革命》的呼籲,在日本與世界各地獲得極大迴響。不墾地、不施肥、無農藥和不除草,他從一根稻草看見自然的力量,用無為方式體現農夫真正使命,以自然農法作為人類追求真正幸福與未來希望的起點。

動起來!給信徒關愛受造世界的操練

1. 去旅行不一定要出外,也可以本地遊,從走進田野開始,先欣賞和認識它可愛之處,才有機會關愛大地。

2. 到訪郊外時,請放下城市人的框框,別把泥土等同污穢、有菌,害怕接觸。

3. 購買本地農產品或加工品,減低碳排放。