一九六五年,年僅二十四歲的李維愛(Liv Weber-Aslaksen)隻身提着行李來到香港,為基督的名服侍這裏的社羣,她沒想過自己會成為香港第一代社康護士,為出院病人提供上門的服務,並見證它如何從被不看好而終成為政府資助的項目,寫下香港醫療發展的一頁歷史。

差遣年輕專業服侍窮人

李維愛出身於挪威的一個基督教家庭,曾修讀護士學校和公共衞生課程。當時她所屬的衞理公會,鼓勵年輕專業人士到發展中的地區服侍,見證基督,於是向差會提出申請,她說剛好「香港來信,指明需要一位受過公共衞生訓練的宣教士」,於是一九六五年她先到英國接受半年的宣教訓練,然後再到香港。

接待她的是香港衞理公會的醫務委員會,因為他們想發展醫療工作。李維愛到港時,已經有來自美國的 Joan Cleland 和來自台灣的 Marjorie Chuck 兩位宣教護士,在教會轄下的衞理(Wesley)和亞斯理(Asbury)兩所服務處的診所工作。

為了能服務普羅大眾,李維愛先在新亞書院學習廣東話,兩年後,位於安素堂的楊震社會服務中心成立(1990年改名為循道衞理楊震社會服務處,下稱「楊震」),原先準備在楊震的地下設立診所,但發覺對面已有廣華醫院,「開一間診療所好像沒有意思」,建議最後被否決。

浴缸上的女人

就在各方尋找更好的替代方案時,發生了「浴缸上的女人」一事,造就了一項新的醫療服務。

故事是這樣的,負責計畫的醫務委員會主席陳立僑是一名私家醫生,有次出外應診,病人是一個八十多歲的婆婆,中風後不能行動,加上精神有點錯亂,晚上會大聲叫;家中沒有地方,家人就放了木板在浴缸中當床,安置她在那裏。家人後來準備移民,希望陳立僑替婆婆找處老人院。

陳立僑為幫不上忙感到難過,但在腦海中卻浮現一個念頭︰何不訂立一個計畫,讓護士上門去跟進出院後的病人?

於是他先跟Joan Cleland 商量,並很快獲得教會通過,當時陳立僑的目標是將服務推廣至整個香港,並能得到政府的資助。

由於服務由零開始,負責的四名護士包括 Joan Cleland、Marjorie Chuck、李維愛和 Ida Martinson ,他們決定自行設計一些課程訓練自己,並招募了兩位本地護士 Jessie Tsang 和 Edith Tang一起工作;不久Marjorie就離開香港返回老家,而Ida 則轉去觀塘基督教家庭服務中心,參與該中心後期開辦的社康服務。

六七暴動如常工作

一九六七年暑假,一切準備就緒,服務正式開始。最初是和廣華醫院合作,由於病人主要是中風後半身不遂,所以楊震再招募了一位美國來的物理治療師義工 Mary Surls,教李維愛等人一些簡單基本的康復運動,她們將學到的教病人和他們的家人,還有「幫病人洗傷口、拆線打針」。

她們也會教一些日常衞生常識,「如果小朋友沒有刷牙,那我們就要教他」;甚至當時家庭計畫指導會提出的家庭計畫知識,李維愛也會講解。

每天早上,李維愛就提起她的袋子,放進了消毒紗布、鉗子等工具,一個人「去最窮的地方,多數是徙置區,如李鄭屋邨、石硤尾、橫頭磡、深水埗」。

對於這些地方,她說並不害怕,「其實我們穿上制服,別人(對我們)都很好」。

制服是她們自己設計,夏天穿淺藍色的裙子,冬天改穿深色長褲。

剛開始時正值六七暴動,她從收音機聽到很多人在街上大聲叫,雖然「那些炸彈我們沒有辦法知道」,確有少許害怕,「但是我們那時年輕」,故此還是如常工作。

政府冷待Vs家屬歡迎

服務最初是免費的,「慢慢就二元、四元這樣加上去」,到一九七八年就收費五元。李維愛說最初病人不多,每天只有兩、三個,「因為那些醫生不是太會介紹病人」,原來這個服務太革新,醫生們卻很傳統,以為需要帶同很多裝備才能幫到病人,「其實不需要,可以很簡單」。

對她來說,當年最大的問題「就是政府不接受,醫生不明白」;反而病人的家人都很合作,「因為我們教他們怎樣照顧病人」。

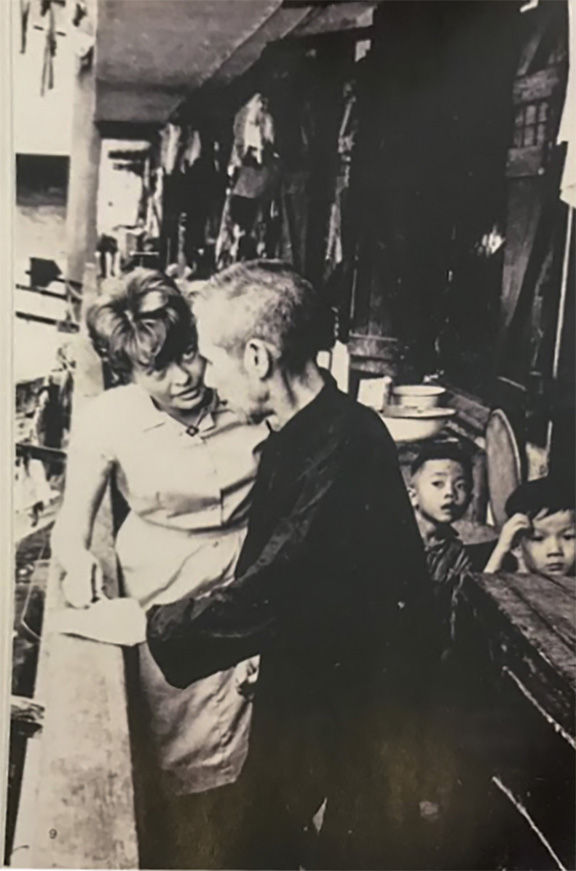

在早期的病人中,李維愛記得一位六十歲中風的男士,他獨自住在石硤尾徙置區,每天她和同事輪流去看他,先給他買早餐,然後燒開水替他洗澡,又幫他做運動,「慢慢地動一下手腳」,而最重要的是提醒他吃藥。幾個月後,男士也可以慢慢走動了。

只是她也承認有不少個案,「好像沒有辦法真正幫助他們」,就曾有一個住深水埗床位的病人,五十多歲坐輪椅,還需要換尿管。回想起來,「我覺得香港是一個很不公平的社會」,她看到香港人很勤奮工作,但政府卻好像沒有幫助他們,並隨着更多難民的湧來,致使社會問題增多。

推行十年終獲資助

縱使在緊絀的資源下,李維愛與她的團隊所做的工作,很快得到其他醫院如聖母醫院、靈實醫院的認同,並與楊震合作,開設自己的家庭護理服務。一九七零年,那打素醫院更開辦全港第一個非正式的社康護理課程,從楊震借調了李維愛和 Edith Tsang 去幫忙,學生除上課外,也會跟着外出探訪。

同年陳立僑醫生邀請英國皇家護理學院的祈麗珍(Joan Gray)來港,「幫我們介紹社康護理,並與政府聯絡」。祈女士那時剛退休,來港後除幫忙出版小冊子《Bridging the Gaps》(引向健康的橋梁)外,亦出任那打素醫院社康護理計畫總監,將之發揚光大。

後來楊震與其他關注團體成立一個由香港社會服務聯會主持的委員會,遊說政府支持,並於一九七六年發表由香港大學社會工作系卡特女士 (M. J. Carter)撰寫的報告,描述社康護理的成效表現,政府終於在一九七七年,亦即社康護士推行的十年後,宣告補貼這項服務,並於兩年後納入香港醫療服務體制中。

自身專業表達基督信仰

不過這時李維愛早已離開楊震,「因為 localization (本地化),即是不需要外國的護士,因為本地就夠了」。她由一九六七年至一九七四年,總共在楊震工作了七年,其後曾在越南難民營工作。於一九六九年結婚,一直以香港為主要住家。

作為香港第一代社區護士,「我很開心有機會開展這工作,因為對整個社會有很大影響」。她說很多人以為基督教聯合醫院是這方面的先導者,殊不知楊震社會服務中心才是創辦機構,特別是陳立僑醫生把它引進來;事實上來自馬來西亞的陳立僑(1920-2008年)也是一名宣教士,有份創立基督教聯合醫院和靈實醫院,在香港的基督教醫療發展史上有着重要角色。

李維愛當年透過醫療服務表達自己的信仰,並強調「我們服務,不是用口講,而是做事,好像耶穌一樣醫治別人」,因此不會主動宣講福音。她說六十年代來香港時,已有其他年輕的西方基督徒,以社工、醫生、老師的身分留在這裏,各自在基督的呼召下貢獻自己的專業,為的是讓世界變得更美好。

李維愛 ︳楊震社會服務中心前社康護士

訪談日期︰2019年3月19日

訪談學生︰盧冠僑、莊尹維 / 香港浸會大學

何禮傑、王臻熙 / 華英中學

整理及撰寫︰馬少萍